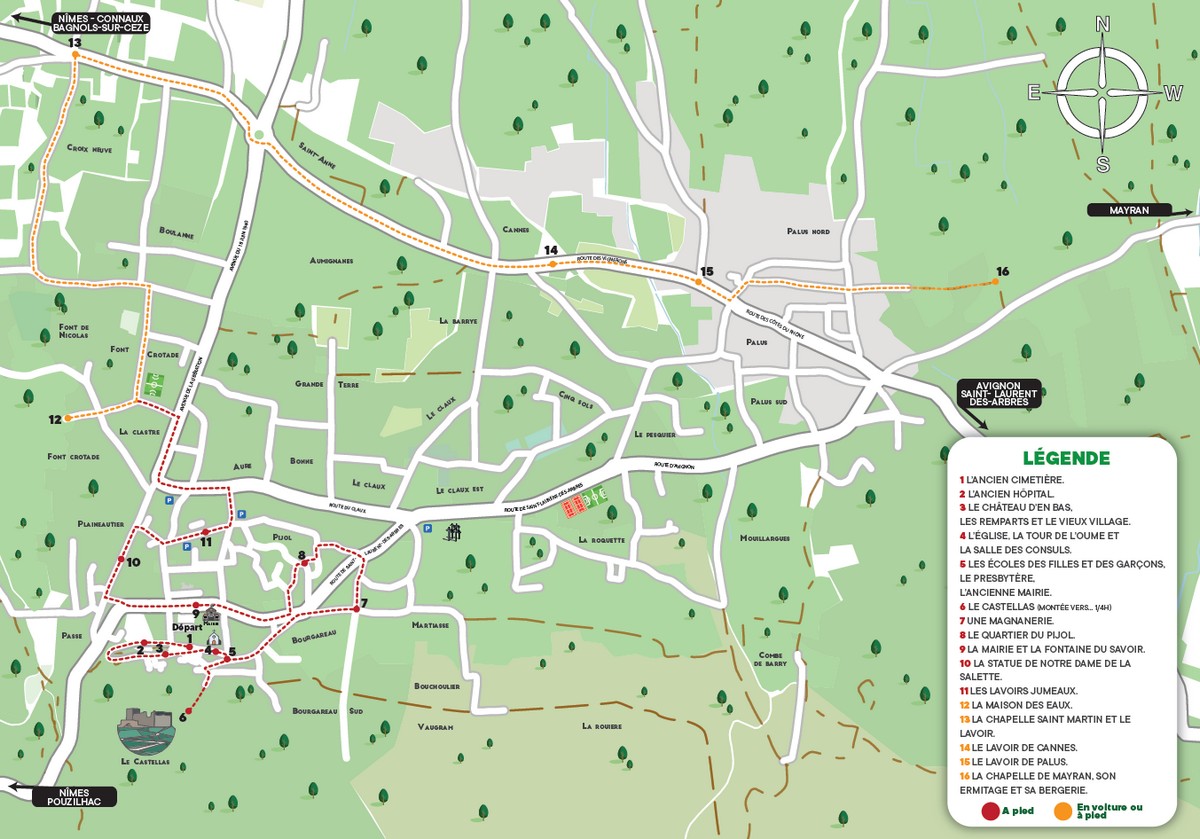

Plan des circuits touristiques

Animation des circuits touristiques

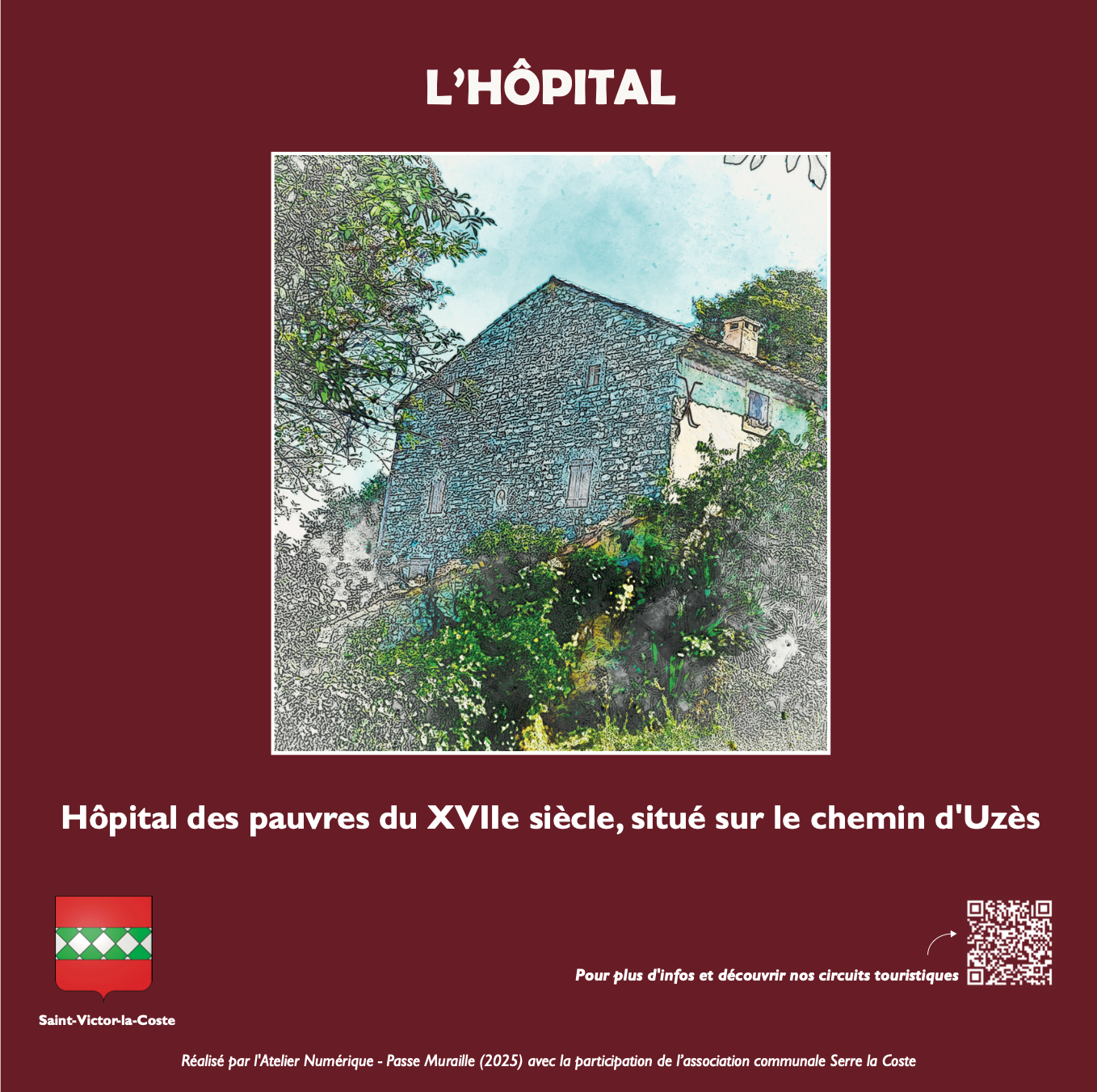

L’ancien hôpital ou l’Hôpital des pauvres (XVIIe siècle)

Étape 2 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Ce bâtiment du XVIIème siècle, sis au début de ce qui était le chemin d’Uzès, avait été bâti pour les pauvres du village mais aussi pour les mendiants et les passants. La fin de ce siècle étant marquée par une grande pauvreté générale.

Pour le fonctionnement de ce lieu, quelques terres léguées par testament (deux hectares), étaient gérées par « un hospitalier » qui était aussi le croquemort !!! Il recevait aussi une rente seigneuriale, certaines amendes, des aumônes institutionnelles, des legs testamentaires ou en nature de la part des habitants

A la fin de l’activité hospitalière, le bâtiment fut transformé en hostellerie. Aujourd’hui, ce bâtiment est privé.

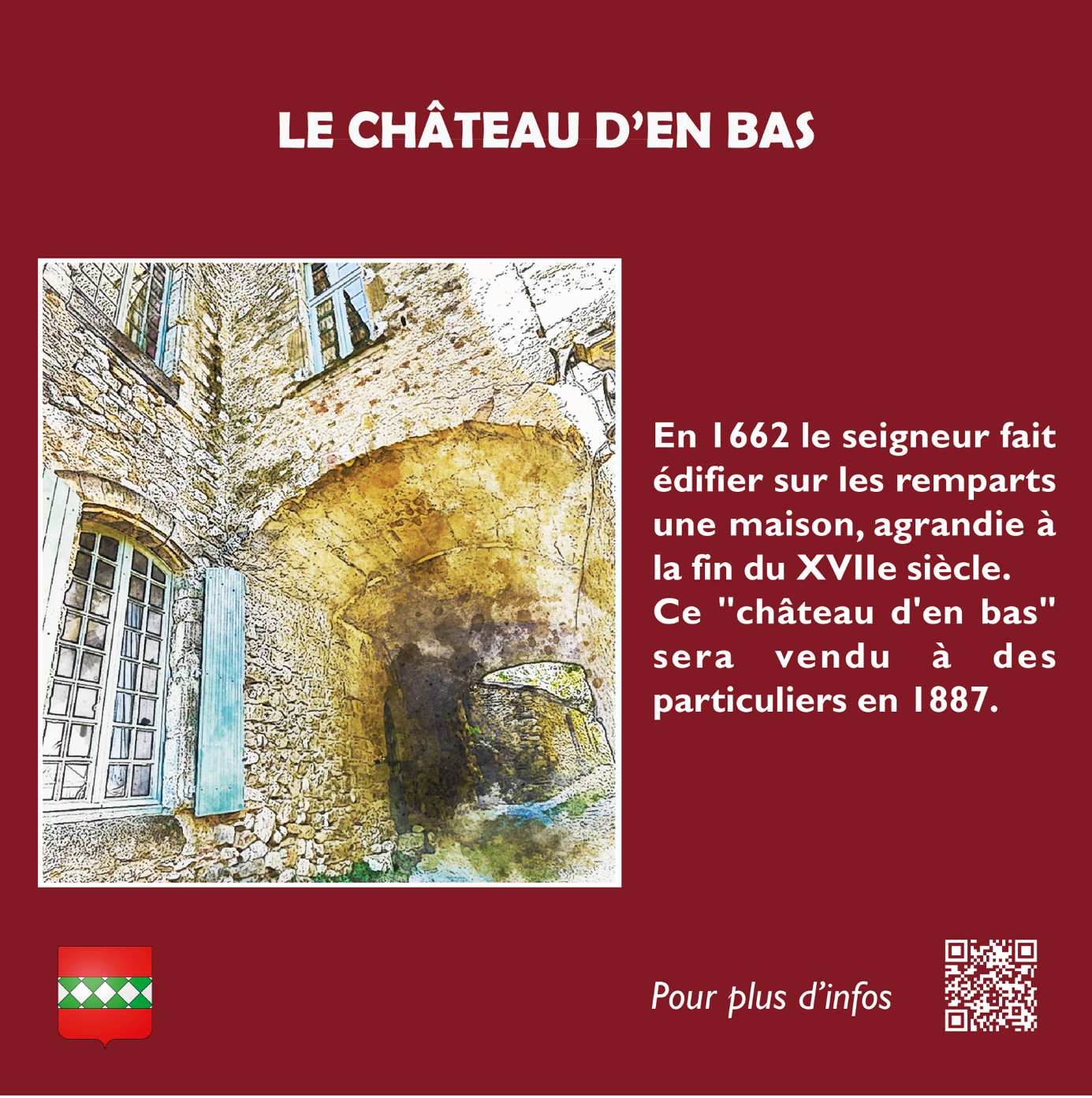

Le château d’en bas

Étape 3 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

A la fin du XVIIème siècle, le Seigneur fait agrandir sa maison située dans le vieux village, qui deviendra plus tard le château d’en bas.

Dans cette habitation se trouve un puits qui débouche également dans la rue mais le seigneur fait vouter ce puits, et le rend inaccessible aux habitants. C’est une des causes d’un des procès intentés au Seigneur. Il est finalement décidé que le puits sera commun et que les habitants pourront puiser leur eau du côté de la rue.

Les bâtiments ont été édifiés en 1662 sur les murailles et sur la tour de Saint Victor. Le passage a ainsi été enfermé dans le château et a fait également l’objet d’un procès. Il s’agit de l’aile nord de l’actuel château, et du passage sous la voûte, qui ont été usurpés par le Seigneur à l’origine. Les habitants accordent finalement au Seigneur la possession de ce terrain et de cette partie nord du château.

En 1749, dans une enquête royale, le greffier communal précise que la châtelaine jouit de deux châteaux ; l’un sur une haute montagne, ruiné et inhabitable, et l’autre le château d’en bas, lieu de sa demeure dans lequel un four sert aux habitants pour cuire leur pain. En 1757, le Seigneur intente un procès aux habitants afin de les empêcher de construire un four à Plaineautier et ainsi les contraindre à venir cuire leur pain au château d’en bas.

Par la suite, la justice s’administre une partie du château pour accueillir un juge, un procureur, un greffier, un huissier et quelques prisonniers. Neuf habitants ont été notamment emprisonnés pour avoir arrachés une vigne du fermier seigneurial.

En 1887 le château d’en bas est vendu à des particuliers.

SEIGNEURIE DE SAINT-VICTOR-LA-COSTE

L’arrière-petit-fils d’Imbert du roy, Guillaume vendit en 1711 la seigneurie de saint Victor contre une rente viagère à Jean de Domergue originaire de Gaujac, capitaine de Toulouse dont le père avait été anobli par le Capitoulat de Toulouse en 1709, ce dernier est le père de Marie Domergues, mariée en 1706 à Jean Mathon.

Jean de Domergues a eu 2 fils, Louis de Domergues, seigneur de saint Victor et Pierre de Domergues, seigneur de Palus. Jean meurt le 12 décembre 1714, il est enseveli dans la chapelle de l’église du côté du vendroit, prés du mur de la sacristie.

Louis de Domergues se marie en première noce avec Gabrielle Icard, ils ont trois enfants:

– Marie-louise, le 6 octobre 1728.

– Jeanne, née le 23 novembre 1729.

– Louis né le 5 janvier 1731.

Gabrielle Icard meurt le 1 février 1731, elle est ensevelie dans la chapelle du côté du vendroit.

Louis épouse en deuxième noce Louise Lepicard de Trouillet dont il eut une fille Elisabeth née le 9 août 1743. Louise meurt le 15 février 1745 subitement après avoir accouché, elle est ensevelie dans la chapelle du vendroit.

Louis se marie une troisième fois avec Thérèse de Faucher, ils ont Marie Madeleine Thérèse le 9 janvier 1747

Louis de Domergues est tué d’un coup de fusil près de la Tuilerie le 21 septembre 1747, il est enseveli dans la chapelle du côté de la chaire.

En 1747, Jean Mathon, oncle de Louis de Domergues est nommé tuteur de ses enfants.

Les enfants de Jean Mathon, Jean Antoine et Gabriel seront les fermiers de la terre et de la seigneurie de saint Victor.

Le 16 février 1768, Marie Madeleine Thérèse de Domergues épouse le marquis Amédée Jean François de Ripert d’Alauzier, officier aux gardes française, marquis de Barrie, qui assiste comme seigneur de St Victor aux assemblées de la noblesse pour la convocation des Etats Généraux. Il décède le 23 février 1811.

De son mariage avec Thérèse de Domergues il a:

– André Pierre Louis Prosper de Victor, dit monsieur de saint Victor, page du Comte d’Artois est assassiné le 16 octobre 1790 à l’âge de 19 ans

– Marie, mariée le 14 mai 1802 au baron de Cabrières.

La seigneurie de saint Victor passe alors à André Pierre Louis Prosper Marquis d’Alauzier, Page de la petite écurie de Louis XVI, Capitaine des Chasseurs impériaux à l’armée de Condé, décédé le 24 mars 1852.

Ensuite son fils, Eugène Louis Prosper de Ripert, marquis d’Alauzier sera le dernier seigneur de saint Victor, il décèdera le 19 août 1887.

Le 27 janvier 1845 ce dernier vendra le Castellas et tous ses biens sis à saint Victor par acte de Auguste Morel notaire à Pont saint Esprit, à Gabriel Maurice Mathon, arrière-petit-fils de Jean Mathon et Marie Domergues.

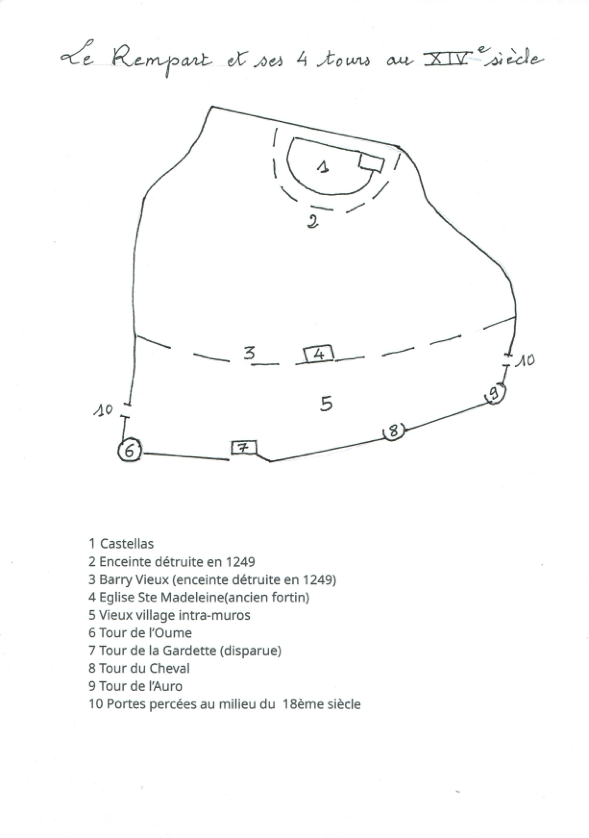

Les remparts et ses 4 tours

Étape 3 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Ce rempart du XIVe siècle, construit avec la chaux de St Victor, rejoint les ruines du Barry Vieux (ancienne muraille), de chaque côté du village, à partir de la tour de l’Oume et de la tour de l’Auro à l’ouest.

Une tour rectangulaire, La Gardette, aujourd’hui disparue, contrôlait l’unique entrée du village qui se trouvait à votre droite dans la montée. La rampe d’accès était si étroite qu’on ne pouvait pas entrer avec une charrette. Les denrées et les tonneaux de vin étaient déchargés à l’entrée puis transportés à dos d’âne. Vers 1739, la tour est démolie et l’accès élargi.

La tour de l’Oume, à votre gauche, tour de guet et salle des gardes dès sa construction, était munie d’une charpente. Le projet de construction de l’église, en 1665, prévoit de se servir de la tour pour en faire le clocher.

La salle du rez-de-chaussée est coiffée d’une voûte en cul de four en 1676 et servira de salle de réunion des consuls.

En 1714, on hausse la tour afin d’y établir un escalier menant aux voûtes au-dessus de la nef.

En 1714, on hausse la tour afin d’y établir un escalier menant aux voûtes au-dessus de la nef.

En 1724, on la surélève encore par une tour octogonale, le clocher de la nouvelle église. Des cloches y sont installées à partir de 1715. Une horloge est accrochée au-dessus de la porte de la salle. Elle a été remplacée et déplacée en 2021. C’est à la fois une tour beffroi, civile avec son horloge et un clocher religieux.

Les deux autres tours de guet, à l’ouest, rondes, ouvertes vers l’intérieur, étaient louées et servaient de hangar et d’écurie en temps de paix. Celle du couchant, la tour de l’Auro, surveillait le chemin d’Uzès et la combe de Pouzilhac, lieu de passage vers Orange ou le Rhône.

Le rempart est consolidé et réparé notamment pendant les guerres de religion, par crainte de l’arrivée des Camisards en 1702, de la peste de 1720 mais aussi du passage des bandes armées, routiers ou contrebandiers.

Au fil du temps, il perd son côté défensif. Après la démolition de la tour de la Gardette, une porte est ouverte dans le rempart contre l’église pour pouvoir y accéder à partir du Vieux Village. Une autre porte est ouverte contre la tour de l’Auro, à l’ouest.

La partie supérieure du rempart sera ensuite abattue entre la tour de l’Oume (le clocher de l’église) et la demeure seigneuriale dite « le château d’en bas ».

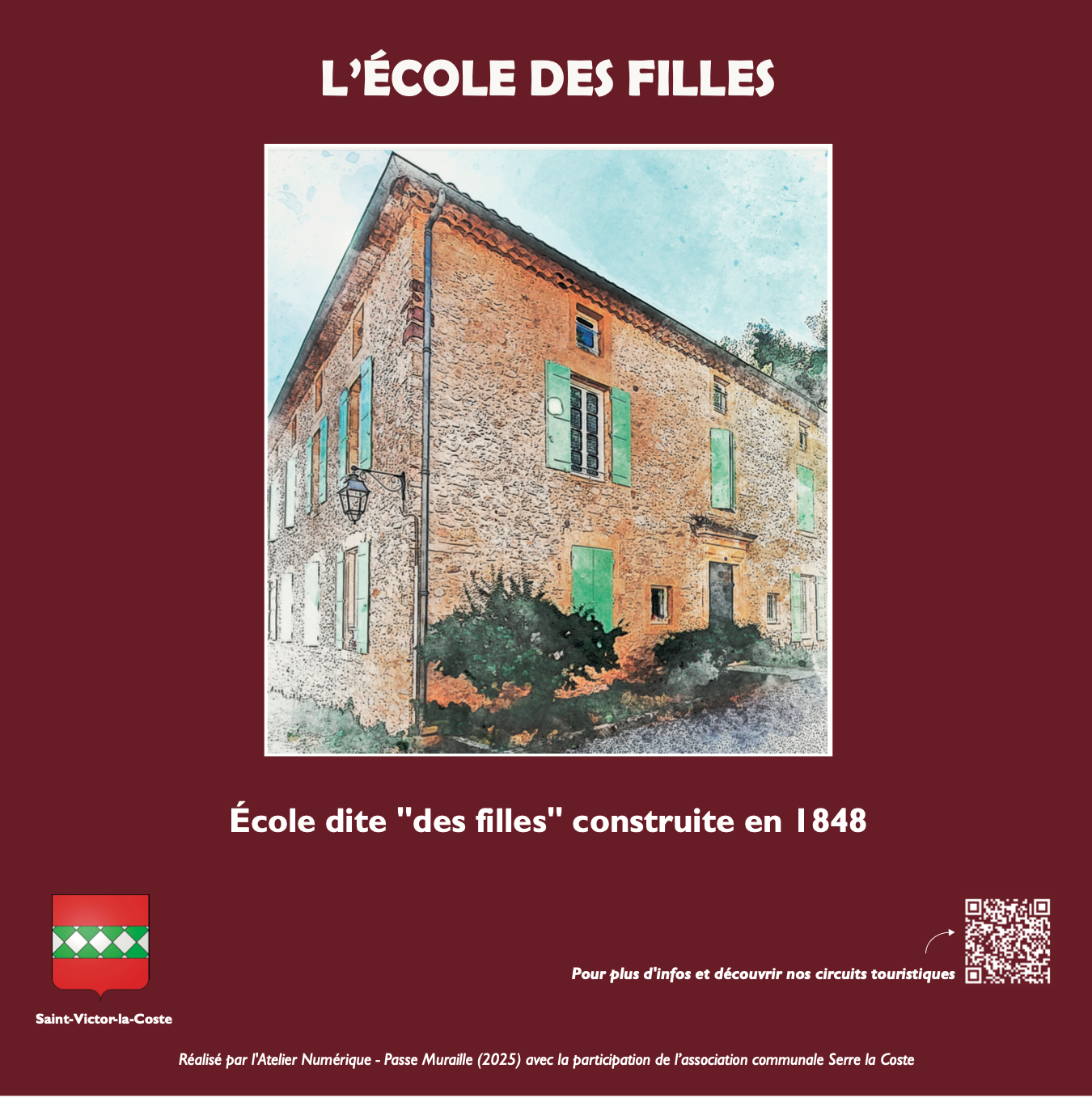

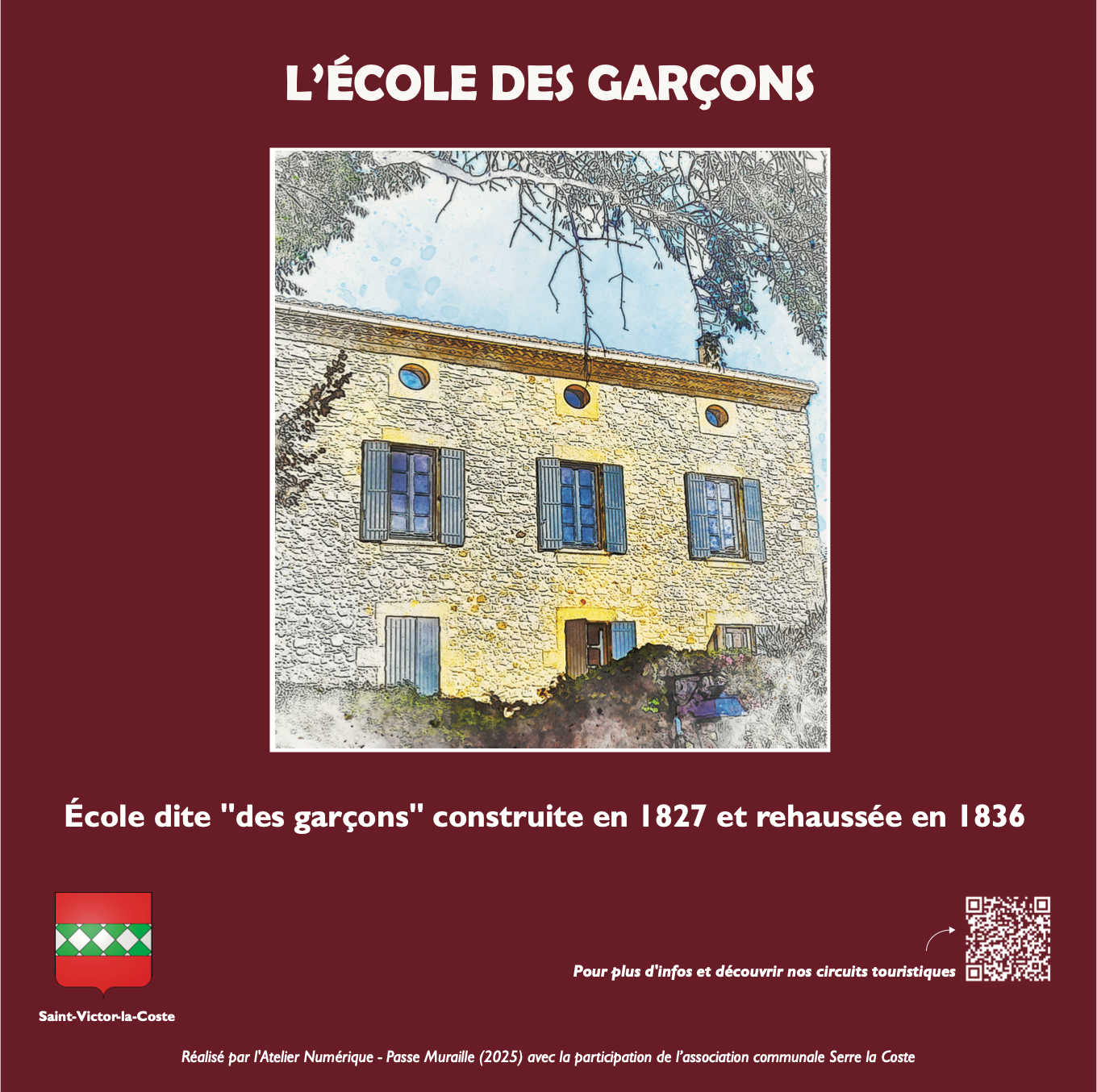

Les écoles « dites » des filles et des garçons

Construite en 1848

Étape 5 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Dès 1660, on a des traces de « Maîtres d’écoles » dans le village sans que l’on sache précisément ou était dispensé cet enseignement.

C’est seulement en 1822 qu’il a été décidé de bâtir une école et ce fut effectif en 1827.

Face à l’église, on construit une école pour les filles, avec même un petit internat qui sera tenu par des religieuses originaires de l’Ardèche.

En 1836, exhaussement d’un étage.

En 1848 sera construit un nouveau bâtiment, face au presbytère qui sera dédié aux filles.

C’est sous le mandat de Monsieur Léon Boucher (Maire de 1888 à 1894) que l’école religieuse est devenue laïque.

Ces deux bâtiments seront le groupe scolaire du village jusqu’en 1951.

À ce jour, le bâtiment situé en du presbytère est dédié à des logements sociaux, celui en face de l’église est une demeure privée.

L’école « dite » des garçons

Construite en 1848

Étape 5 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

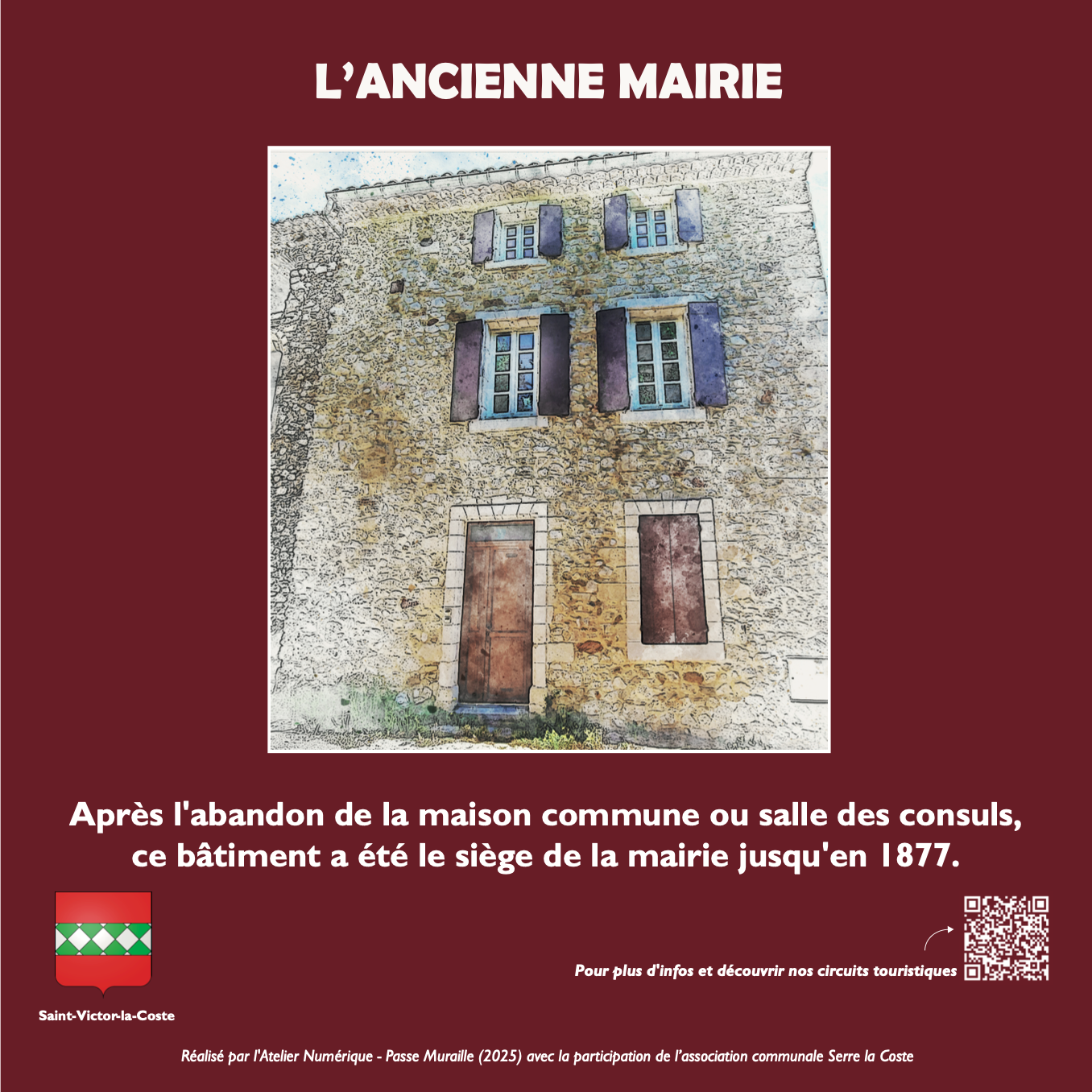

L’ancienne mairie

Étape 5 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Appuyé contre la nouvelle église, ce bâtiment a été habité par un chirurgien et un cordonnier. Par la suite, il fut le siège de la mairie après l’abandon de la maison commune et a été utilisé jusqu’à la construction de la mairie actuelle (1875-1877).

À ce jour, deux logements communaux occupent l’espace.

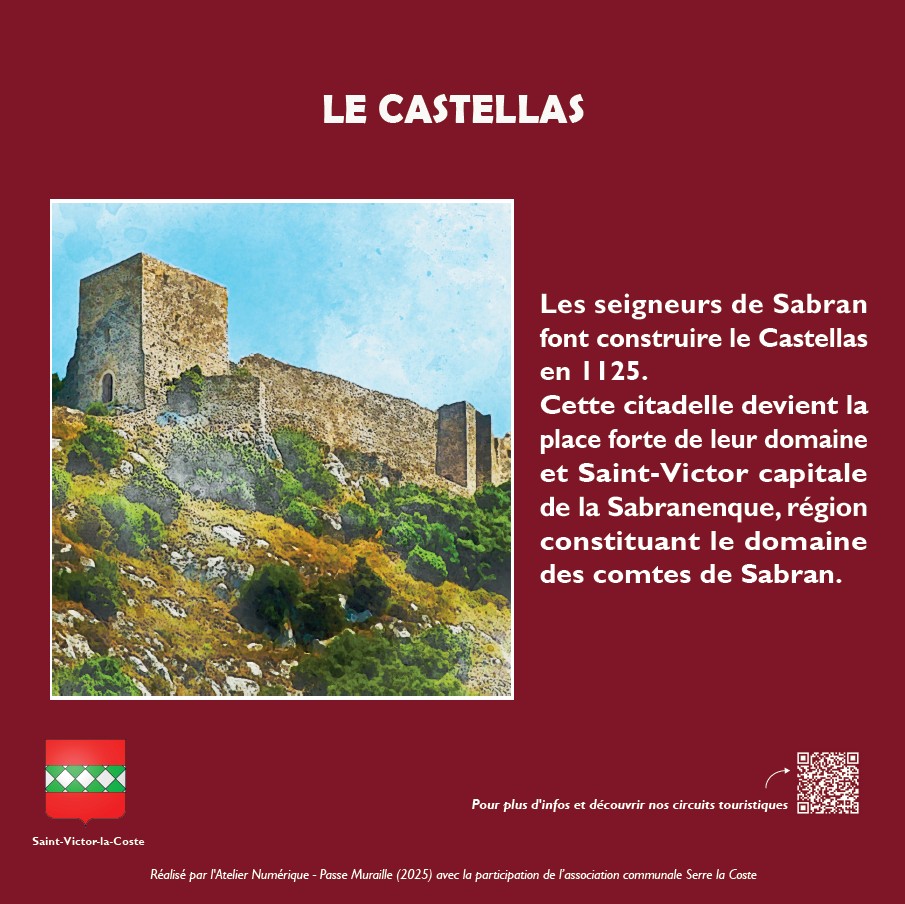

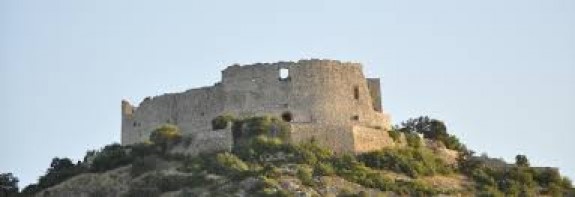

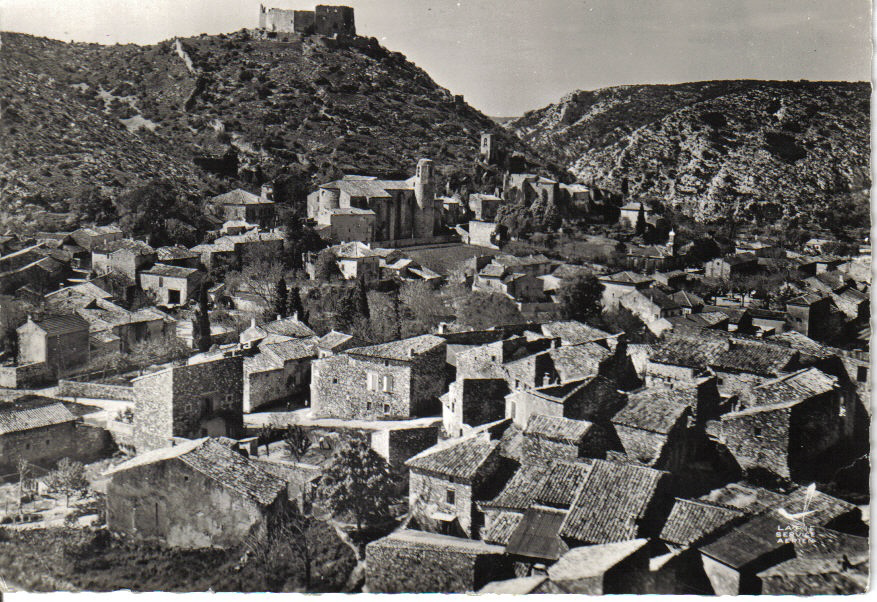

Le Castellas

Étape 6 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Le village de Saint-Victor-la-Coste occupe une position unique parmi les agglomérations de la vallée de la Tave. Il est le seul qui dispose d’un piton rocheux élevé, sur lequel trône un puissant château fort « Le Castellas ».

Les seigneurs de Sabran font construire le Castellas vers 1125. Cette citadelle devient la place forte de leur domaine et Saint Victor capitale de la Sabranenque, région constituant le domaine des comtes de Sabran.

Elle attire en ces temps troublés, vers le XIIème siècle, la population qui a vécu jusque-là dans la plaine et qui vient s’installer sur le flanc nord de la colline, au plus près du château. C’est le vieux village.

Au début du 13ème siècle, le comte de Rostand de Sabran s’allie au comte Raimond de Toulouse, chef des mouvements cathares. il combat le roi de France, Louis VIII, il est battu.

Son pouvoir s’effondre avec ses défaites. Il doit à plusieurs reprises demander pardon et rendre allégeance à la couronne. Il doit livrer le Castellas au Sénéchal royal de Beaucaire qui fait abattre les fortifications. Dès lors, Saint Victor n’est plus qu’une seigneurie parmi d’autres, appartenant successivement aux fastes domaines de plusieurs familles féodales : les Montlor, les Poitiers, les Nicolaï, les Gadagne.

Durant les guerres de religion, le Castellas est un temps occupé par les troupes royales. Puis il reste à l’abandon jusqu’à nos jours.

Devenu récemment propriété de la commune, il fait l’objet d’un projet de réhabilitation dont la réalisation s’étendra sur de nombreuses années.

Cette restauration est confiée à l’association des amis de la Sabranenque qui accomplit par ailleurs un travail remarquable de rénovation du vieux village.

Le château primitif, de même que les remparts, sont en pierres calcaires extraites des carrières toutes proches, certaines exploitées dès l’antiquité romaine. Si le château semble arrondi, ce n’est qu’une vision d’optique. En effet, il est formé d’une juxtaposition de murs plans, rendant plus efficace le tir des armes de trait.

Le vieux village s’appuie sur des remparts qui relie 4 tours :

- La tour de l’Ormeau à l’est (dite tour de l’Oume)

- La tour de la Gardette (dite la Poterne) qui contrôlait l’unique entrée du village. Les ferrures de la porte et le système de défense (archère) sont encore visibles

- La tour médiane

- La tour du couchant (tour de l’auro) qui servait de poste de guet

Ce rempart est conservé dans toute sa longueur (300 m environ). Du chemin de ronde subsistent quelques vestiges sur la partie ouest, face sud.

Une deuxième enceinte se situe au sommet de la colline, au contact direct du château actuel. Elle est protégée d’une muraille épaisse. On peut observer des arbalètes et archères en grès rose (grès de Tavien) qui percent cette muraille.

Le donjon est la partie centrale du Château. On y pénètre par une porte d’entrée puissamment fortifiée comme l’atteste le passage qui permettait la manœuvre de la herse et la construction qui supportait son mécanisme.

La cour intérieure a une dimension de 1500 m². Près de l’entrée Est, on peut remarquer une grande salle voûtée (voûtes en plein cintre), et une amorce d’escalier à vis en grès de Tavien, menant certainement aux logements de l’étage. On peut enfin remarquer la Chapelle (8x5m) avec sa double voûte romane décalée, sa tour de guet qui la surmonte et sa façade ouest formée de petits moellons calcaires. Cette chapelle fût apparemment le départ de la construction, et de là, s’est organisé l’architecture du donjon.

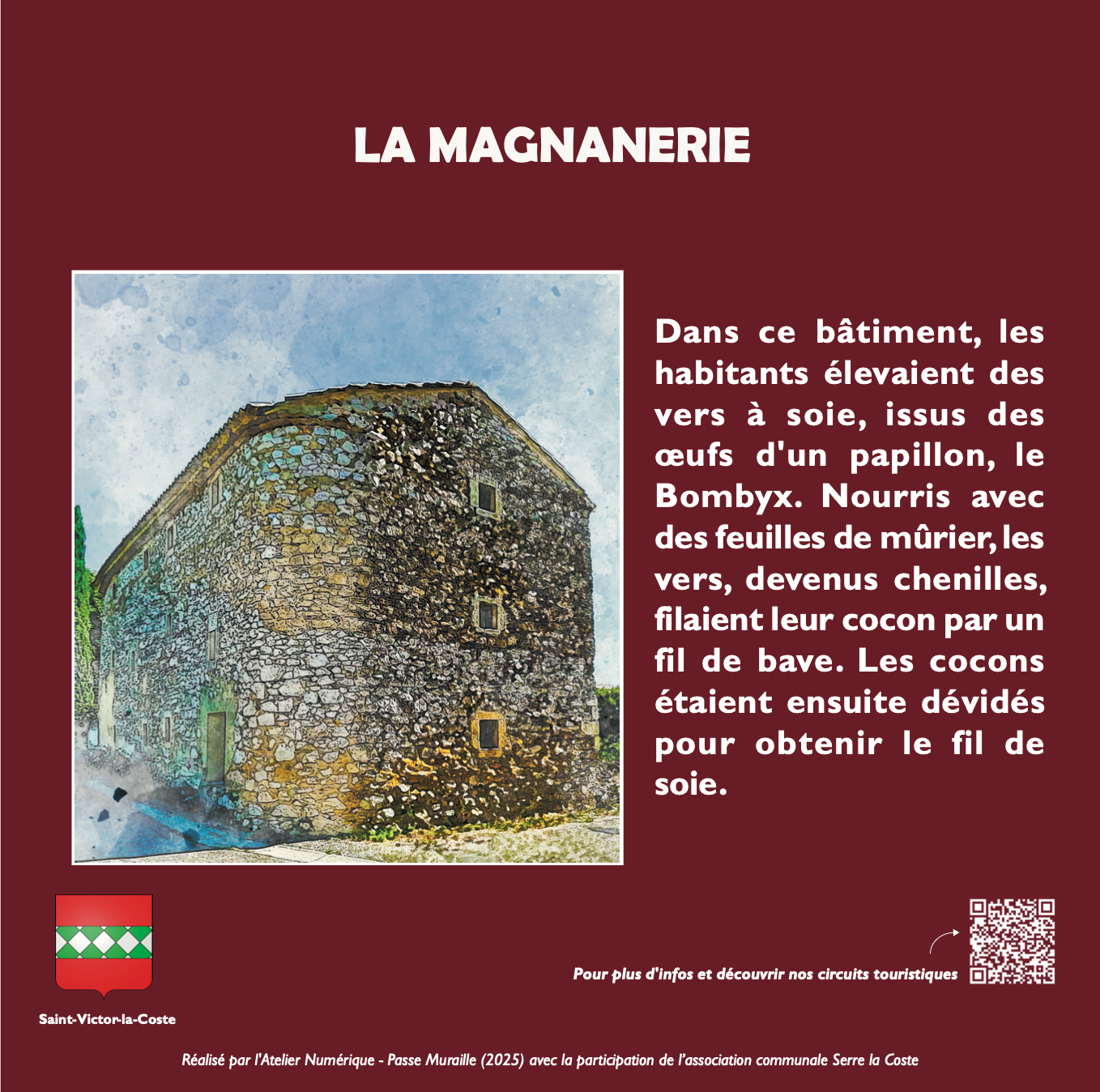

La magnanerie

Étape 7 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Au rez-de-chaussée des magnaneries, on entreposait les feuilles de mûrier dont les vers se nourrissent exclusivement dès leur éclosion. Aux étages supérieurs, on installait le chauffage avec des poêles à bois ou à charbon et les rangées de claies d’élevage des vers.

Là, les vers à soie se transformaient en chenilles qui filaient leur cocon par un fil de bave mesurant en moyenne 1000 mètres. Les cocons étaient ensuite dévidés pour obtenir le fil de soie après avoir été étouffés dans une étuve.

Cette magnanerie possédait quatre cheminées, aujourd’hui disparues

Une grande partie du village a pratiqué cet élevage, appelé sériciculture, dans les magnaneries mais aussi dans les greniers des maisons. Il en est fait mention à Saint-Victor-la-Coste dès 1656 ; elle s’est développée au XVIIIe siècle et jusqu’au milieu du XIXe.

Le tissage de la soie n’était autorisé que dans quelques villes en France.

Les habitants ne s’occupaient ici que de l’élevage des vers et de la filature. En règle générale, les hommes cueillaient les feuilles de mûrier et les femmes élevaient les vers.

Les habitants ne s’occupaient ici que de l’élevage des vers et de la filature. En règle générale, les hommes cueillaient les feuilles de mûrier et les femmes élevaient les vers.

La production de cocons leur procurait un revenu d’appoint important, mais les frais étaient élevés, notamment l’achat des graines (les œufs).

Les cocons ou le fil de soie étaient vendus à la foire de Beaucaire ou d’Alès et à Bagnols-sur-Cèze où se trouvaient les filatures les plus proches.

En 1750, au plus fort de la production, les villageois ont produit environ 2500 kg de cocons.

Magnaneries, fenêtres des greniers et quelques vieux mûriers centenaires témoignent aujourd’hui de cette ancienne activité dans le village.

Tout près d’ici, les Cévennes ont connu l’âge d’or de la sériciculture en vendant leur fil de soie à Nîmes et à l’industrie de la soie lyonnaise.

Deux musées gardois racontent leur histoire, le musée de la Soie à Saint-Hippolyte- du- Fort et le musée des vallées cévenoles à St -Jean-du-Gard.

Pour la petite histoire, les œufs de Bombyx (les graines) étaient mis en incubation en avril dans des sachets de gaze portés par les femmes sous leurs vêtements (Souvent dans leur corsage) ! La température de la peau, autour de 28°, était propice à l’éclosion des vers.

Ou bien ils étaient mis dans une couveuse ou un incubateur.

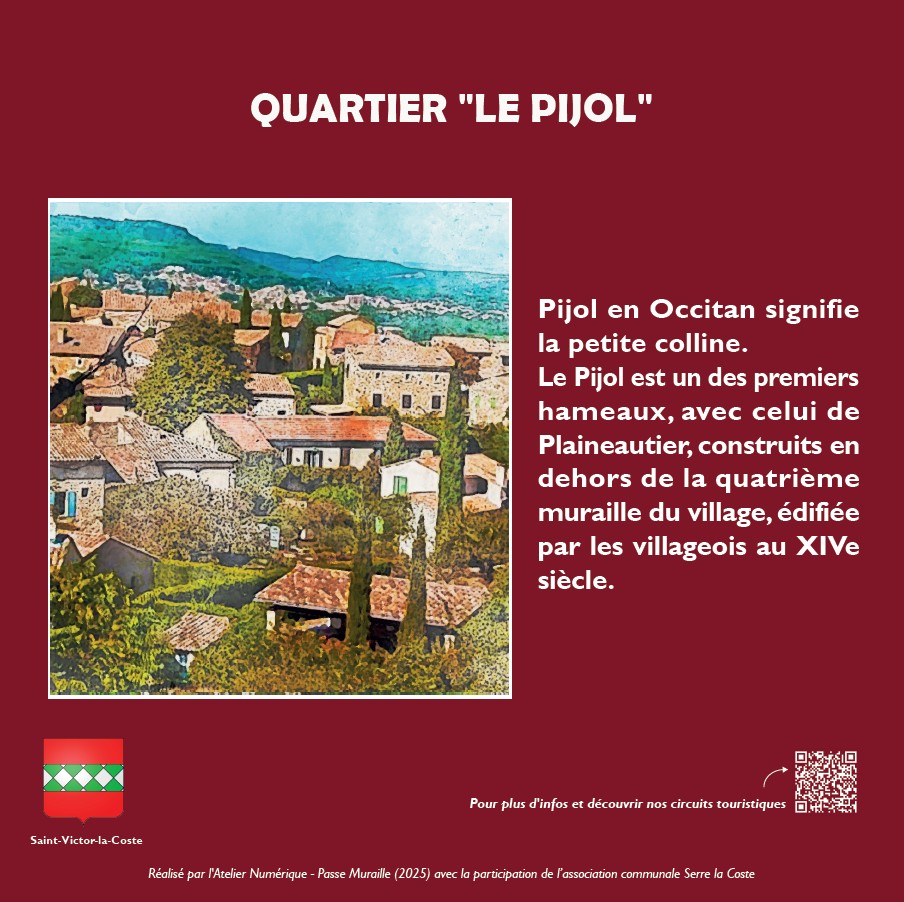

Quartier « le Pijol »

Étape 8 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Le quartier Le Pijol, Pujol ou Poujol en occitan ou en catalan signifie la petite colline. Il fut l’un des premiers hameaux construits après celui de Plaineautier ; au XIVe siècle hors des remparts du vieux village.

Les habitants ont édifié des bâtiments d’exploitation, des granges, des écuries…

Au nord des aires du battage du blé,

Au sud des mas, et des cultures…

Les habitants ont conservé leurs habitations dans le vieux village et venaient au Pijol pendant la journée pour s’occuper de leur terre

Ils ne se sentaient pas en sécurité la nuit, hors des remparts.

Des souvenirs des guerres de religions (1560), des camisards lors de la guerre cévenole entre les protestants et les catholiques (1702), des contrebandiers mais aussi de l’épidémie de la peste de Marseille (1720) qui effraient les villageois.

Au fil des années, les campagnes connaissent une plus grande sécurité ; le vieux village est déserté.

Les anciens mas du Pijol sont transformés en maisons d’habitation par des bourgeois et des ménagers qui se rapprochent ainsi de bâtiments servant à l’exploitation des terres.

Les riches et les pauvres cohabitent.

La colline est constituée de roches calcaires, avec des failles, qui facilitent la résurgence de l’eau tombée sur les collines avoisinantes.

L’eau est à 10/15mètres de profondeur, de nombreuses maisons possédant leur propre puits.

Néanmoins, pour alimenter les habitations, un projet de construction de deux citernes au quartier de l’église. Une seule citerne est construite au midi de l’église en 1877.

Elle permet notamment de conduire à l’aide d’une pompe des eaux au Pijol, quartier qui n’a pour source d’approvisionnement que le puits de Marteillas (Martias) situé à environ 400 m.

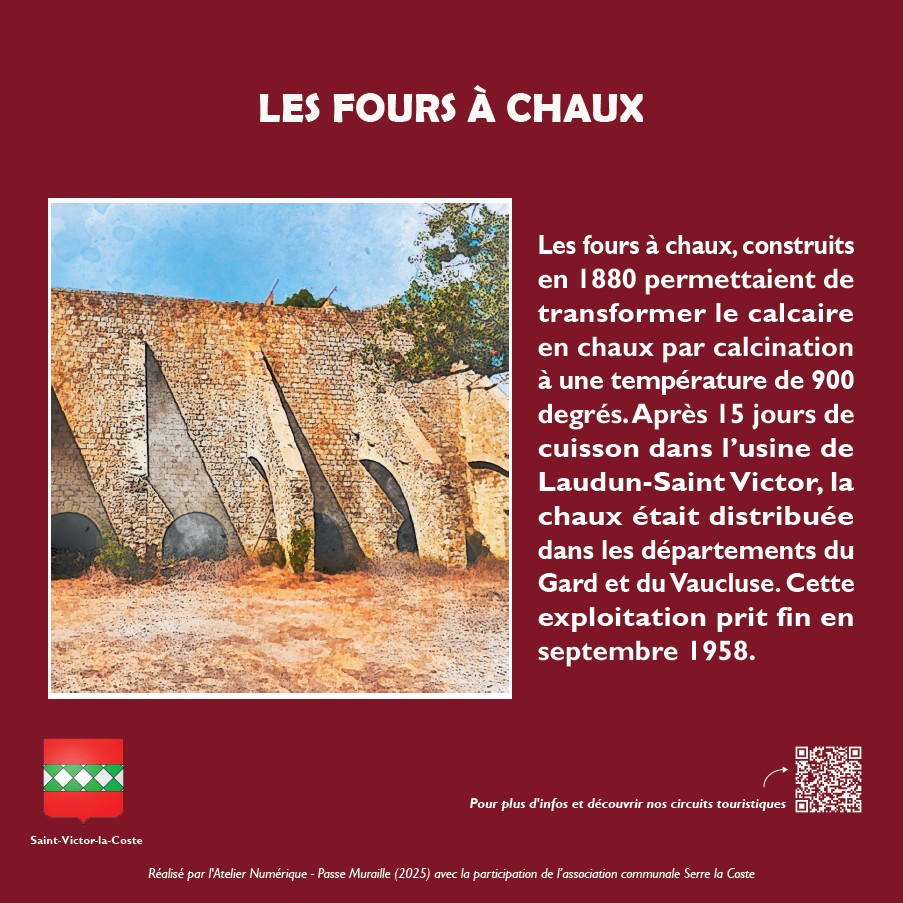

Fours à chaux

Hors circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Plusieurs fours à chaux ont été construits sur le territoire de la commune au XIXe siècle. Le plus imposant situé route de Pouzilhac est constitué de 4 fours à chaux en pierre de taille construits en 1880.

Ils transformaient le calcaire en chaux utilisée en maçonnerie. Le calcaire était extrait de carrières locales et la chaux produite dirigée vers l’usine de Laudun pour un acheminement par voie ferrée construite à cet effet.

Les fours ont été fermés en 1958 et ont servi ensuite d’usine d’incinération des ordures ménagères du village désormais désaffectée.