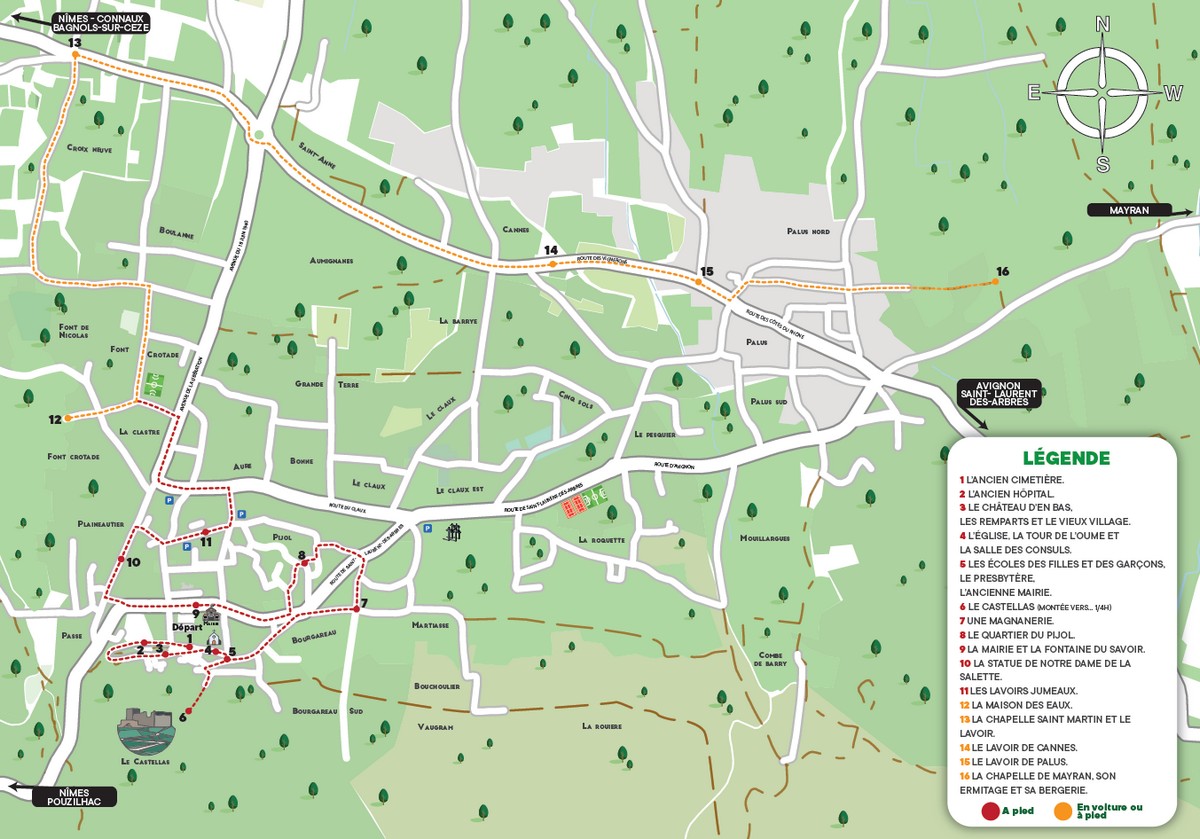

Plan des circuits touristiques

Animation des circuits touristiques

La mairie et la fontaine du savoir

Étape 9 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

La mairie a été construite à la fin du XIXe siècle.

La Fontaine du Savoir

C’est un cruel manque d’eau qui préside à sa naissance. En 1884, la pénurie d’eau à Saint-Victor-la-Coste est telle que « la portion féminine de la population la juge insupportable », nos grands-mères disaient à l’architecte venu pour étude et devis « Ah ! Monsieur, Saint Victor est un bon village, mais…il ne devrait pas y avoir de femmes !»

Les exigences des élus sont claires. Le conseil municipal décide que l’eau doit être assez abondante pour alimenter près de 1000 habitants.

En 1887, le projet de distribution d’eau est arrêté, il sera composé d’un ensemble : la fontaine sur la place de la mairie, et les lavoirs jumeaux. Cet ensemble devait pallier au manque d’eau sur la commune.

La construction de cette fontaine jaillissante sur la place de la mairie faisait donc partie de cet ensemble.

C’est un captage d’une source située dans la combe de Pialat qui alimentait la fontaine, l’eau étant ensuite acheminée par une galerie drainante (du XVIIème siècle) vers les deux lavoirs jumeaux situés un peu plus au nord du village.

Construite en 1889, l’inauguration aura lieu en 1890.

Dès sa mise en service, la source s’étant épuisée, la fontaine est asséchée pendant plusieurs mois. Une nouvelle tentative de remise en eau est expérimentée sans succès en 1950.

- Une pompe est installée dans la galerie d’eau qui alimente encore les lavoirs.

- La pompe était mise en route par Monsieur Mathon une fois par semaine.

- Cette ultime solution est vite abandonnée car jugée trop contraignante et le bassin est bétonné.

- La fontaine restaurée en 2013 est remise en service en circuit fermé.

C’est une fontaine dite de « Galilée » que le maire d’alors, Monsieur Léon Bouchet a choisi. Le cabinet d’architectes Degan père et fils a été chargé de l’étude. Une telle construction favorisait également une instruction primaire et publique naissante.

Un obélisque en pierre de taille de Lens, (carrière Gardoise) domine un grand bassin. Sur le sommet de la pyramide, était prévue une girouette. Sur ses faces, deux médaillons sculptés représentant Galilée et Newton, la république ainsi que le blason de la commune.

Sur la face Est de l’obélisque, ou apparait Galilée en médaillon une citation de Montyon : « Galilée n’est pas moins célèbre dans le mécanisme que dans l’astronomie ». On trouvait un baromètre anéroïde géant, que les agriculteurs ne manquaient pas de consulter.

Une rosace décore la partie centrale. Plus bas un peu d’arithmétique, il est rappelé que le système métrique a été adopté en France en 1795, les anciennes mesures ont été abolies en 1840.

Sur la face Sud, le thermomètre à mercure n’en finissait pas de monter et de descendre au fil des jours et des saisons. (Ces deux appareils n’ont pas survécu à l’épreuve du temps).

La face Nord est consacrée à la géographie.

La face ouest, nous rappelle les règles des volumes et des superficies. C’est Newton qui nous est donné en référence. Le physicien Biot nous le présente : « Newton est sans égal comme géomètre et comme expérimentateur ». Sont aussi sculptées roses des vents et rosaces.

Telle apparaît aux visiteurs la fontaine de Saint-Victor-la-Coste, ou l’on puisait autrefois l’eau et le savoir.

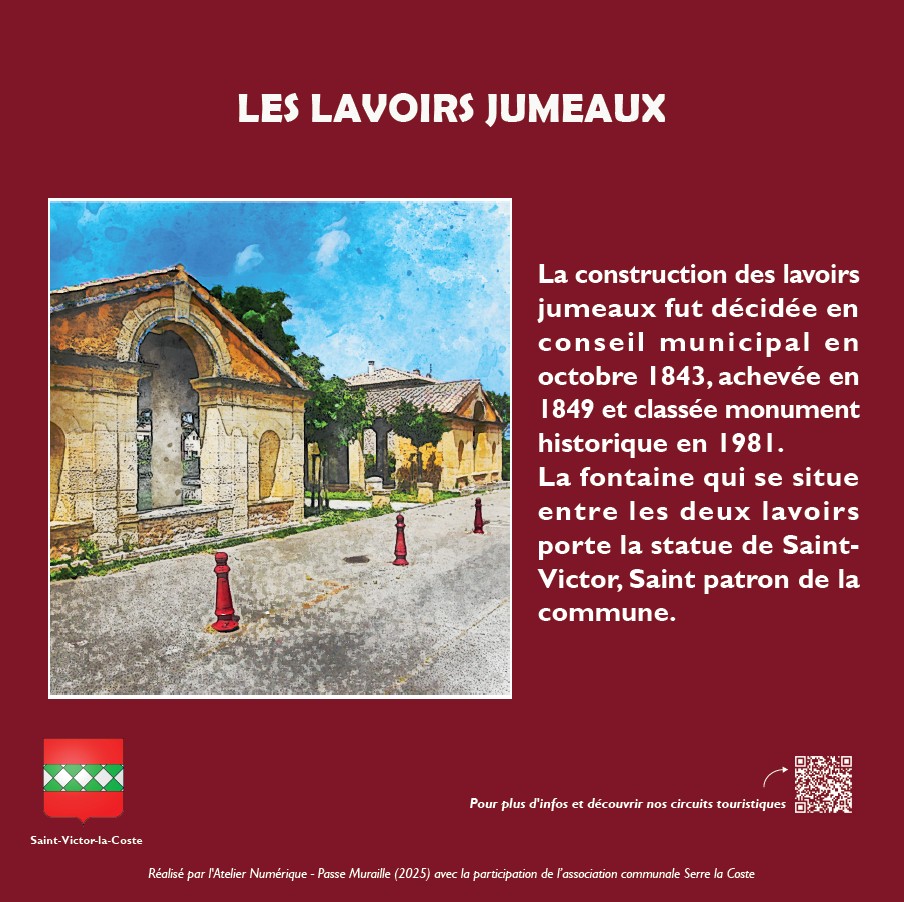

Les lavoirs jumeaux

Étape 11 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Les anciens lavoirs jumeaux du village

Prises de décisions du Conseil Municipal

Les problèmes liés à l’eau ne datent pas d’aujourd’hui. En effet, dans les archives municipales ont été retrouvé des écrits datant du 23 juillet 1762 où, lors d’une « assemblée en Conseil au son de la cloche, a été exposé par les Sieurs Consuls que la rareté des eaux est si considérable dans cette communauté qu’à peine on trouve de l’eau pour les besoins nécessaires des habitants et l’abreuvage des bestiaux qui souffrent actuellement, tous les ruisseaux et fontaines étant devenus à sec, n’y ayant que quelque peu d’eau très insuffisante… »

Vers le milieu du XIXème siècle, la pénurie d’eau est telle qu’elle devient insupportable. Aussi, la municipalité décide de faire construire une fontaine et des lavoirs.

- Les plaintes des habitants se multipliant, « La rivière ne donne plus d’eau l’été. Les Saint Victoraines doivent aller laver leur linge à 3 Kilomètres au lavoir Saint Martin» ; le maire présente en 1845 les plans d’une fontaine et d’un lavoir public à construire au Puits des Horts. La construction est terminée en 1849.

- Ces derniers sont alimentés par des eaux d’infiltration captées dans une galerie souterraine creusée d’est en ouest et conduites au travers de tuyaux en brique jusqu’aux lavoirs et fontaine. Les travaux sont achevés en 1849 (ce ne sont pas les lavoirs actuels).

Lors d’une réunion du Conseil Municipal du 2 décembre 1843, Monsieur le Maire fait lecture d’une lettre de Monsieur le Sous-Préfet du 24 novembre, accompagnée des plans et rapport dressés par l’architecte Monsieur Pralong, relatifs à la construction d’une fontaine. L’ensemble des fouilles de la fontaine et les honoraires de l’architecte ont coûté 586.50 Francs.

Le 9 novembre 1845, Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal les plans et devis qu’il a fait dresser pour la construction d’une fontaine et d’un lavoir public et, il a invité à en prendre connaissance et à voter la somme nécessaire pour l’exécution de ce travail. Considérant que cette fontaine est de la plus grande importance et d’utilité publique. La population est souvent obligée pendant l’été d’aller laver leur lessive à trois kilomètres de la commune, que l’emplacement choisi pour cette construction est au centre du village, que les fouilles qui ont été faites ont prouvé que l’eau s’y trouvait en assez grande abondance pour l’alimentation de ladite fontaine, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la somme de 7566 Francs sur les fonds disponibles de l’exercice 1846, montant du devis et applicables aux dépenses qui en sont l’objet.

Le 10 août 1847, le Conseil Municipal, vu l’estimation du terrain fait par les sieurs JEAN Jean-Baptiste géomètre à Bagnols et GÈBELIN géomètre à Saint Victor, est d’avis que le Maire Pascal ISSOIRE doit faire cette acquisition. Le prix du dit terrain s’élève à 350 F, Paul BERTRAND étant soumis à la vente de ce terrain au prix fixé.

Le 27 novembre 1848, Monsieur Gabriel MATHON cède à la commune le droit de pratiquer et établir dans une pièce de terre qu’il possède au quartier du Puits des Horts, un canal souterrain destiné à conduire les eaux d’une source à la fontaine et lavoir à établir. Ce canal, d’abord de 2 mètres de largeur aura son ouverture au couchant à une distance d’environ 20 mètres du chemin qui délimite la propriété. Il sera dirigé par une ligne jusqu’à la rencontre du puits communal. A partir de ce point, la conduite n’aura plus qu’un mètre de largeur. Elle sera établie au moyen de tuyaux en brique posés sur un lit de maçonnerie et dirigée en ligne droite du midi au nord, jusqu’au lavoir public. Monsieur Mathon déclare que ladite terre lui appartient, il l’a acquise entre autres biens de Monsieur d’Alauzier (dernier seigneur de Saint Victor) suivant l’acte de Maître Morel, notaire à Pont Saint Esprit, le 20 septembre 1845.

La construction de la fontaine et des lavoirs est achevée en 1849. Le budget prévisionnel était de 5850 Francs. pour parachever l’ouvrage, une statue est érigée sur la fontaine en 1889, elle représente un centurion romain.

L’architecture des lavoirs

Les lavoirs sont constitués de deux bassins couverts séparés, entre ces deux bassins il y a une fontaine alimentée par une source. L’architecture est de style néoclassique. Deux grands piliers carrés en pierre forment les ouvertures des côtés. Les niches de façades et les fenêtre sont également taillées à la main dans de la pierre du Gard.

Les lavoirs sont constitués de deux bassins couverts séparés, entre ces deux bassins il y a une fontaine alimentée par une source. L’architecture est de style néoclassique. Deux grands piliers carrés en pierre forment les ouvertures des côtés. Les niches de façades et les fenêtre sont également taillées à la main dans de la pierre du Gard.

La couleur de ces pierres en calcaire coquillé, donne plus de clarté.

Des canaux en pierres taillées amènent l’eau de la fontaine aux lavoirs, ce qui, à l’époque facilitait l’abreuvage des troupeaux depuis la rue.

Les bassins sont constitués de deux parties, une pour le lavage et l’autre pour le rinçage. La toiture repose sur des arcs en pierre de taille, elle est constituée d’une charpente formée de chevrons et poutres sur laquelle sont posées des carreaux en terre cuite, parefeuilles de Fournès servant d’isolation. Enfin, des tuiles romanes posées en guise de couverture.

Les bassins sont constitués de deux parties, une pour le lavage et l’autre pour le rinçage. La toiture repose sur des arcs en pierre de taille, elle est constituée d’une charpente formée de chevrons et poutres sur laquelle sont posées des carreaux en terre cuite, parefeuilles de Fournès servant d’isolation. Enfin, des tuiles romanes posées en guise de couverture.

De grandes pierres sont posées en pente, ce qui permettait aux femmes de laver leur linge. Le rebord qui termine la pierre, évitait que l’eau savonneuse ne s’écoule dans le bassin.

Après l’échec rapide du captage de la source de Pialat, ils sont alimentés en 1910 par un mince filet d’eau du réservoir sous le château puis jusqu’à ce jour par les eaux d’infiltration à partir de la galerie souterraine du Pouts des Horts et de la canalisation construite en 1849.

En 1888 un plan de distribution d’eau a été réalisé (alimenté par les puits de Plaineautier 1820, du Bourgareau 1834, et du Pass 1844).

Les lavandières sont par ailleurs obligées de parcourir plus d’un Kilomètre pour atteindre un bassin dans lequel elles lavent leur linge.

C’est la raison de la construction des deux lavoirs jumeaux actuels en même temps que de la fontaine du savoir.

En 2001, cet ouvrage, classé monument historique a été restauré à l’instigation de la municipalité.

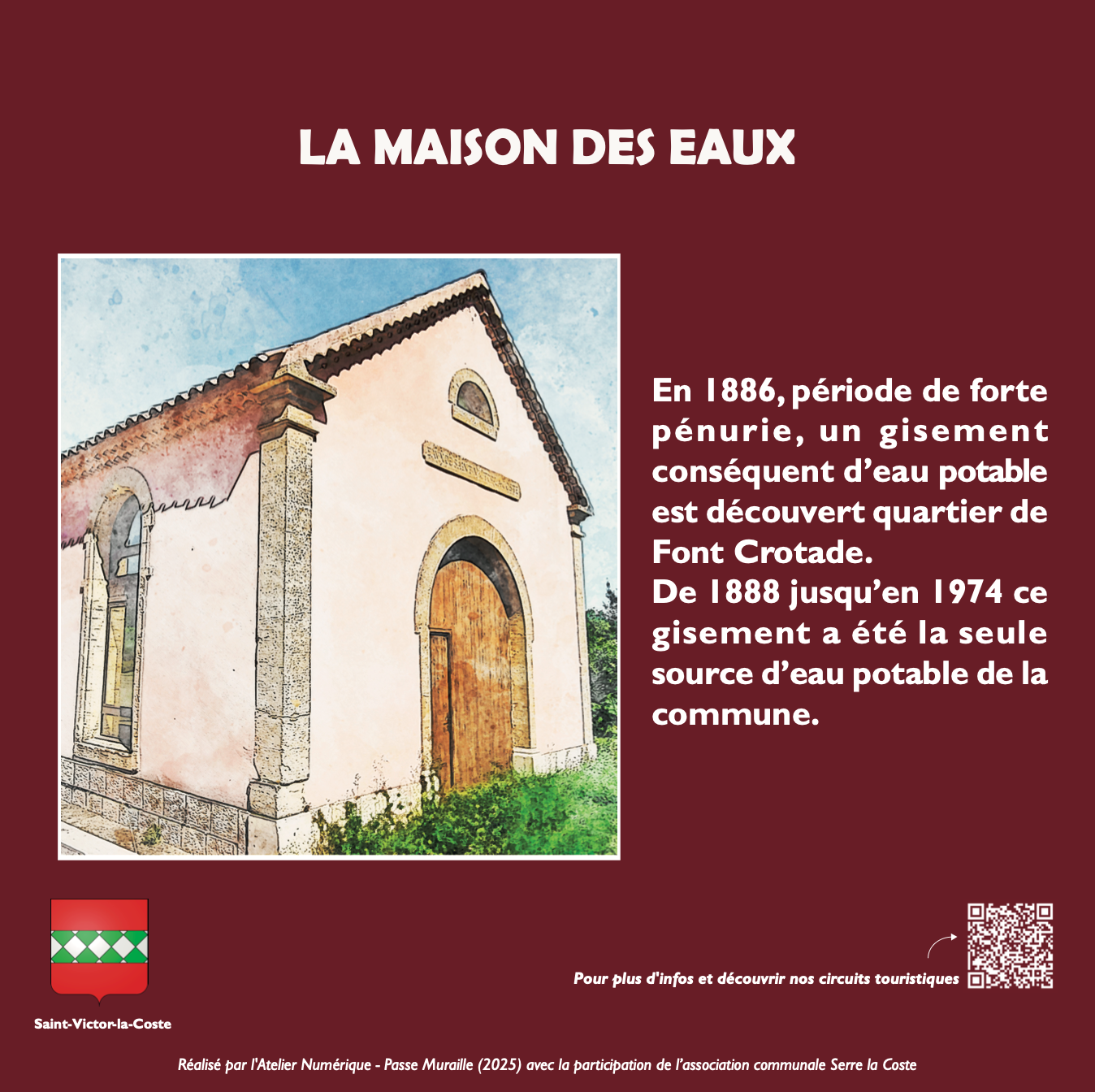

La maison des eaux

Étape 12 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Saint-Victor-la-Coste est situé sur un terrain particulièrement aride et pauvre en points d’eau. La question de l’eau a toujours préoccupé la population et les membres de la communauté. Au XIXème siècle, l’eau peine à subvenir aux besoins de la population. Durant de nombreuses années divers fontainiers sont chargés de fouiller dans les terrains communaux sans succès.

En 1886, à l’issue d’une nouvelle campagne de fouilles, un gisement important d’eau potable est découvert quartier de Font Crotade. Son volume d’eau permet l’alimentation locale en eau de l’ensemble de la population.

Divers travaux sont engagés pour exploiter cette ressource.

1) Construction en 1887 d’une galerie souterraine d’est en ouest passant sous l’actuelle construction.

2) Acquisition de terrains permettant de mettre en place une station de pompage à l’aplomb de la galerie.

3) Cette station se compose principalement d’une machine à vapeur alimentée en bois ou charbon et d’une pompe de refoulement.

Les eaux pompées dans la galerie sont envoyées au travers d’une canalisation souterraine dans les réservoirs situés sous le château du bas (point culminant du village).

L’eau ainsi stockée est ensuite dirigée par gravité vers les fontaines du village.

- En 1900, installation d’un moulin à vent en remplacement de la machine à vapeur pour actionner la machine élévatrice des eaux publiques.

- En 1905, considérant le fonctionnement irrégulier et la complète inutilité du moulin à vent ainsi que la vétusté de la pompe de refoulement, leur remplacement est décidé. Contrat est donc passé entre la commune et M. RIGAL qui s’engage à assurer le service des eaux publiques. La machine élévatrice est à nouveau alimentée au charbon.

- En 1925, l’acheminement de l’électricité au village permet l’installation d’un groupe motopompe.

- Un nouvel équipement électromécanique est installé en 1969.

À partir des années 1960, il s’est avéré que le débit de cette source était de plus en plus limité puis insuffisant pour alimenter tous les ménages.

Les nombreuses recherches de nouvelles ressources se sont toutes révélées infructueuses.

Le premier janvier 1974 la commune a adhéré au syndicat intercommunal de la Basse Tave.

Cette date marque la fin à la fois de l’eau « communale » mais aussi des problèmes générés par le manque d’eau potable (à ce jour).

La compétence eau et assainissement est aujourd’hui transféré à la communauté d’agglomération avec pour société fermière la SAUR.

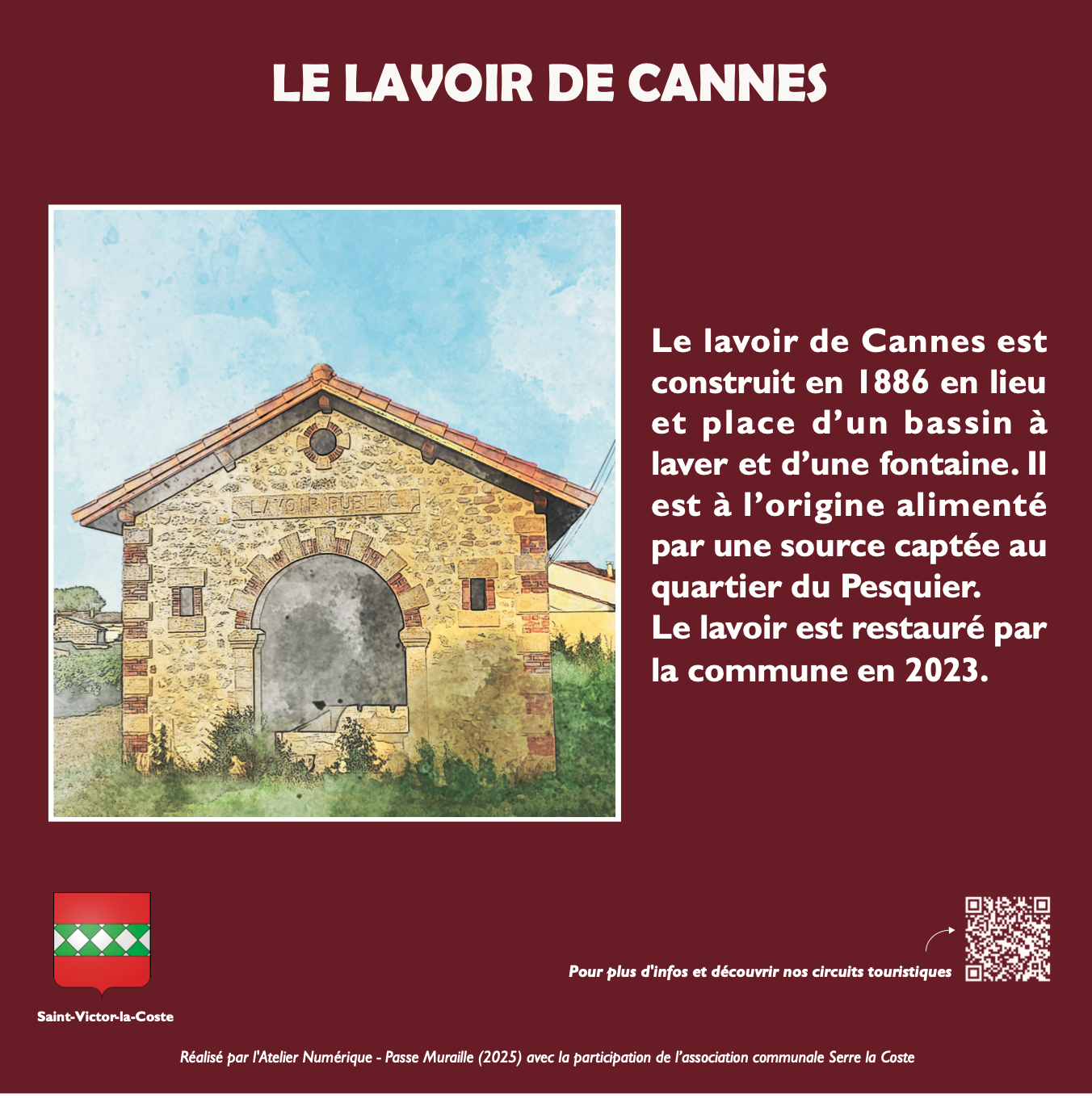

Le lavoir de Cannes

Étape 14 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

Le lavoir de Cannes, créé en 1809 au bord de la route, est le seul que possède la commune. Il s’agit en fait à l’époque d’un seul bassin à laver alimenté par une fontaine. Au fil du temps, l’ensemble se dégrade et l’eau ne peut plus être retenue. Elle s’écoule sur le terrain environnant. Les pierres qui le garnissent sont presque toutes brisées. Des travaux de réhabilitation sont réalisés.

C’est en 1886 que la commune décide la construction d’un lavoir couvert sur l’emplacement du bassin à laver.

La commune, en échange du terrain cédé à titre gratuit par Monsieur Théophile Mathon pour construire le lavoir, lui accorde les eaux non utilisées à titre perpétuel. L’alimentation en eau du lavoir provient d’une source captée en amont dans un terrain situé au Pesquier et appartenant à Monsieur Bertrand.

Sa couverture est réalisée en 1887.

Les deux réservoirs en amont du lavoir sont quant à eux construits à partir des années 1960 et prévus pour alimenter en eau potable le hameau de Palus qui ne compte que quelques puits et fontaines.

L’eau provenant des hauteurs voisines passe au-dessus d’une couche d’argile et pénètre dans le réservoir du haut au travers de sarbacanes. Elle est ensuite envoyée au travers d’une canalisation souterraine dans le réservoir du bas permettant par pompage de l’envoyer jusqu’au hameau de Palus. Cette opération n’a jamais été réalisée. Cependant, le trop plein du réservoir du bas a alimenté le lavoir en remplacement de la source captée à l’origine.

Le lavoir, de plus en plus dégradé, est entièrement restauré par la commune en 2023.

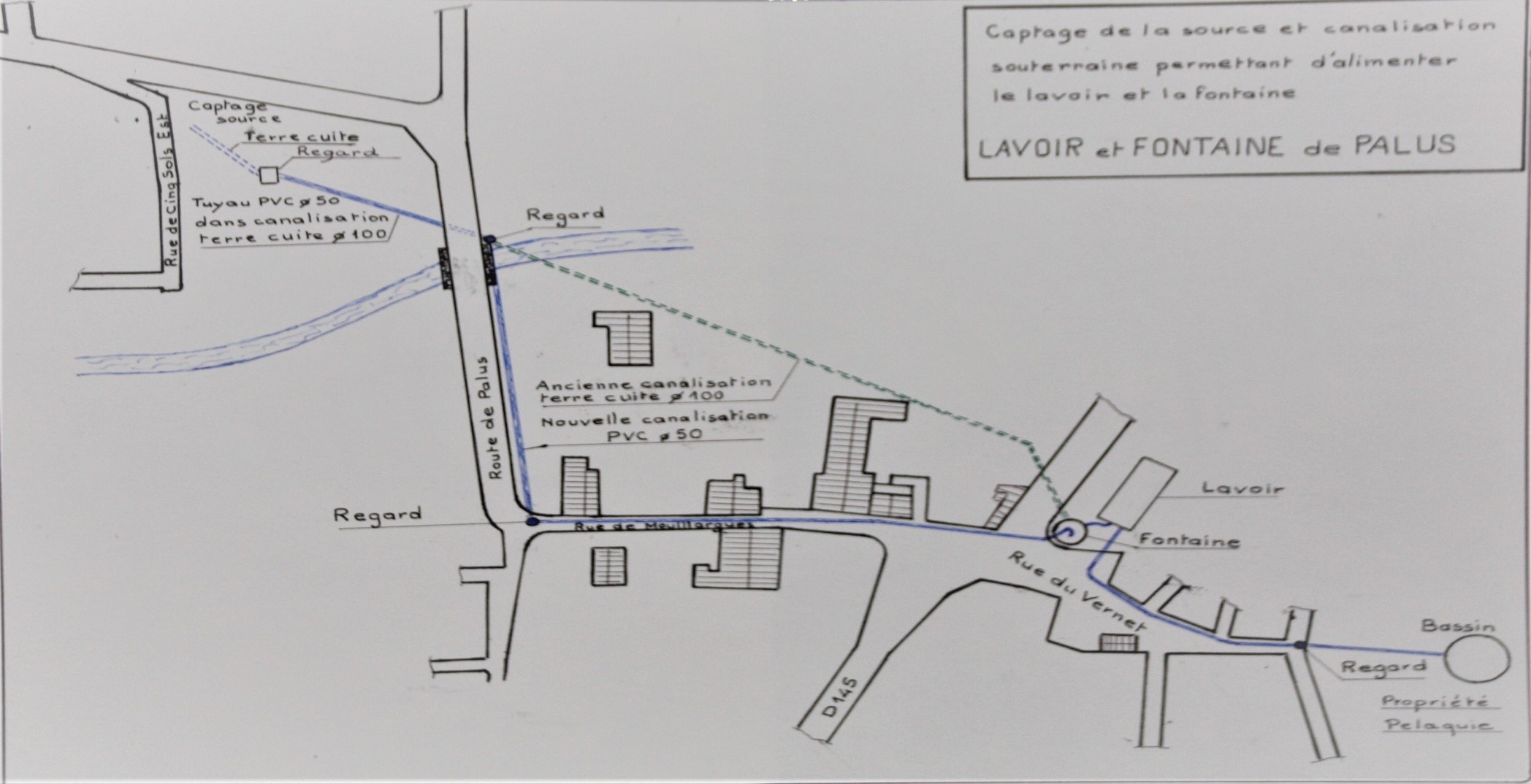

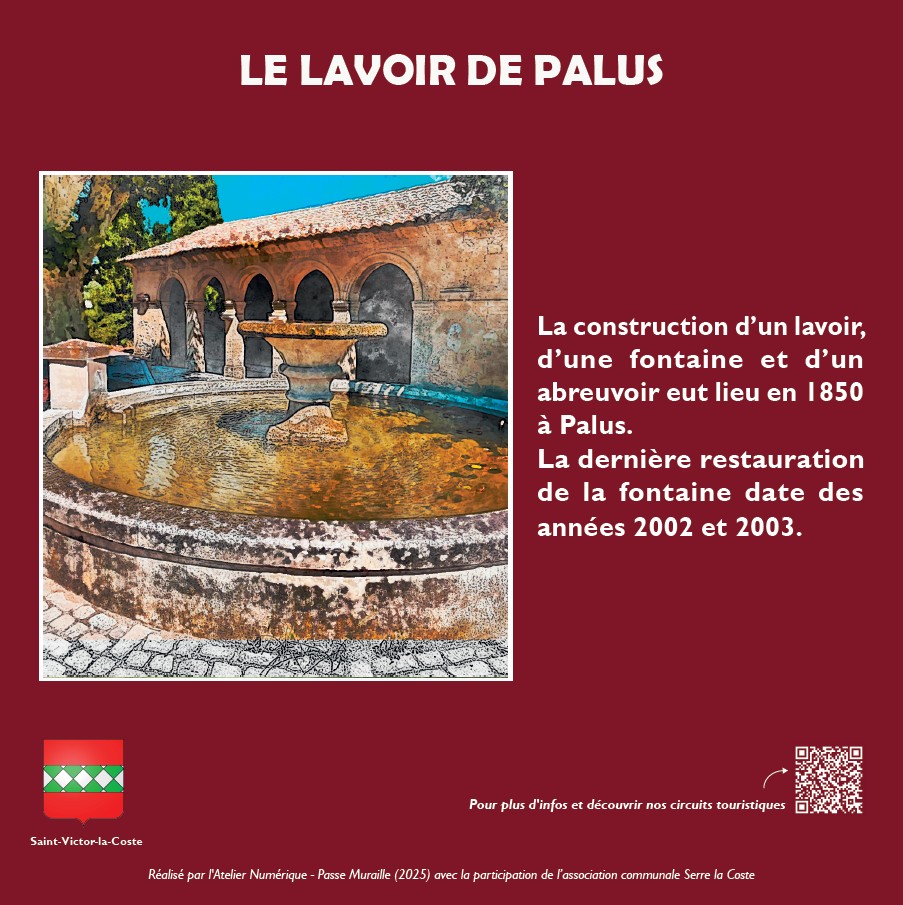

Le lavoir de Palus

Étape 15 du circuit touristique

« Voir le plan » ou « Voir l’animation du circuit touristique »

En 1850, les habitants du hameau de Palus adresse au Maire de la commune une demande pour la construction d’une fontaine et d’un lavoir qui leur sont d’une grande nécessité, vu le manque d’eau dans ce hameau.

En 1850, les habitants du hameau de Palus adresse au Maire de la commune une demande pour la construction d’une fontaine et d’un lavoir qui leur sont d’une grande nécessité, vu le manque d’eau dans ce hameau.

Monsieur Joseph Mathon, adjoint au Maire, propriétaire d’une source d’eau située à 3OO mètres du centre de la bourgade de Palus, a bien voulu céder à titre gratuit lesdites eaux.

Un contrat devant notaire établi le 24 octobre 1850 entre M. Jean Mathon propriétaire et la mairie en vue d’amener les eaux provenant d’une source pour alimenter une fontaine et un lavoir à l’usage domestique des habitants de Palus.

A la sortie du lavoir les eaux seront dirigées sur la maison de M. Adrien Pelaquié qui aura seul le droit de les utiliser.

La fontaine, le lavoir et un abreuvoir ont été construits au cours de l’année 1851. C’est en captant et canalisant cette source que fut alimenté constamment la fontaine et le lavoir public.

La restauration de la fontaine date des années 2002 et 2003.